Lorsqu’un incident se produit à l’école, les parents des jeunes Armand et Jon sont convoqués par la direction. Mais tout le monde a du mal à expliquer ce qu’il s’est réellement passé. Les récits des enfants s’opposent, les points de vue s’affrontent, jusqu’à faire trembler les certitudes des adultes.

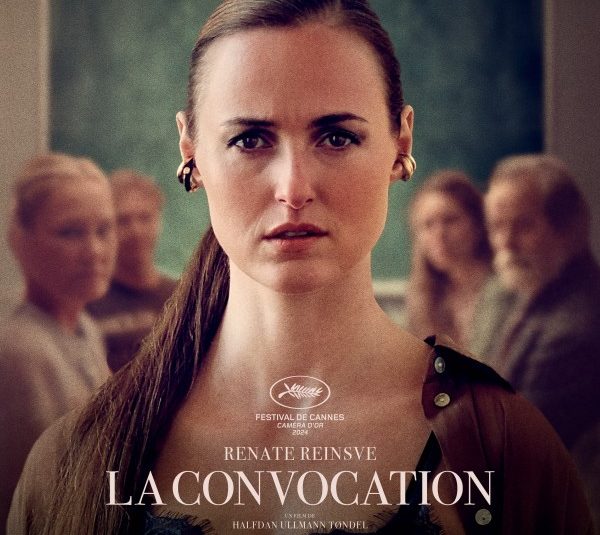

LA CONVOCATION de Halfdan Ullmann Tøndel. Allemagne/Pays-Bas/Norvège, 2024, 1h56. Avec Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Thea Lambrechts Vaulen. Festival de Cannes 2024, sélection Un Certain Regard (sous le titre Armand).

Critique de Diane Falque, SIGNIS France

Dès les premières images du film, sous une pluie diluvienne, la vitesse excessive de la voiture qui arrive sur le parking du collège et l’agitation de la jeune femme qui en sort nous traduisent la tension palpable. Elisabeth, mère de famille qui élève seule son fils Armand est convoquée. Arrivent à leur tour Sarah et Anders : les parents de Jon. L’incident qui s’est produit est peut-être grave, il existe pour ce genre de situations des procédures.

Dans un dialogue très écrit, nous assistons à la confrontation de trois personnages principaux : l’institutrice Sunna et les deux mères Elisabeth et Sarah. Avec en arrière-plan le mari de Sarah et le directeur de l’école. La caméra fixe en gros plan chaque visage, tourne et retourne autour de chacune, scrutant chaque mot, chaque posture, chaque regard. Devant les hésitations et le malaise de Sunna, la jeune institutrice confrontée pour la première fois à ce genre de situation, chacune des mères tente de comprendre l’incompréhensible. Elisabeth (Renate Reinsve), Sarah (Ellen Dorrit Petersen), Sunna (Thea Lambrechts Vaulen) sont toutes trois bouleversantes, admirables, se dévoilant à chaque minute un peu plus.

Car le sujet du film, comme nous l’explique le réalisateur Halfdan Ullmann Tøndel est « par définition contradictoire, mêlant les zones d’ombre et de lumière, de vérité et de mensonges, de victime ou d’agresseur, de coupable ou d’innocent. »

En choisissant de filmer en intérieur, uniquement au sein de l’établissement scolaire, le réalisateur renforce le sentiment de claustrophobie du spectateur. La musique et le cadrage exceptionnel accentuent la dramaturgie de ce huis-clos : bâtiment chic en extérieur, austère et dégradé en intérieur, longs couloirs rectilignes blancs et froids, photos de classe jaunies, sirène déréglée, salles obscures où la lumière ne fonctionne plus, plongée sur l’escalier anguleux que l’on emprunte comme une descente aux enfers. Car il s’agit bien de cela. Le spectateur est mal à l’aise : coincé dans ce lieu étouffant et anxiogène où le temps s’étire, où les interruptions constantes – saignements de nez, alarmes incendie – le tiennent en haleine.

Heureusement , nous avons quelques instants de respiration, d’évasion. Tout d’abord avec cette scène de danse inattendue, entre Elisabeth et l’homme de ménage, chorégraphie d’une dizaine de minutes éblouissante, étourdissante. Et cet autre instant où Elisabeth part d’un rire nerveux qui semble ne jamais s’arrêter.

Dans ce huis clos, cet établissement si réputé qui a reçu les parents avant leurs enfants nous apprendra également que les salles renferment les mensonges et les non-dits. Les générations passent, les murs restent. Les échanges portés au départ sur les enfants vont vite concerner les adultes.

Il s’agit donc surtout d’une histoire de femmes, que les hommes en second plan mettent en lumière. Très lentement, subtilement, nous plaçons les pièces du puzzle. Le réalisateur Halfdan Ullman Tondel ausculte, scrute jusqu’à l’intime, jusqu’aux débordements. Jusqu’à ce que la pluie diluvienne puisse laver. Ce jeune réalisateur décidément nous livre une œuvre magistrale.

Diane Falque