A la fin du 20° siècle, à Taïwan, la vie d’une famille ordinaire et de son entourage permet au réalisateur de faire une fresque universelle et émouvante sur le temps qui passe, les espérances et désillusions de chacun. Un chef-d’œuvre du cinéma contemporain.

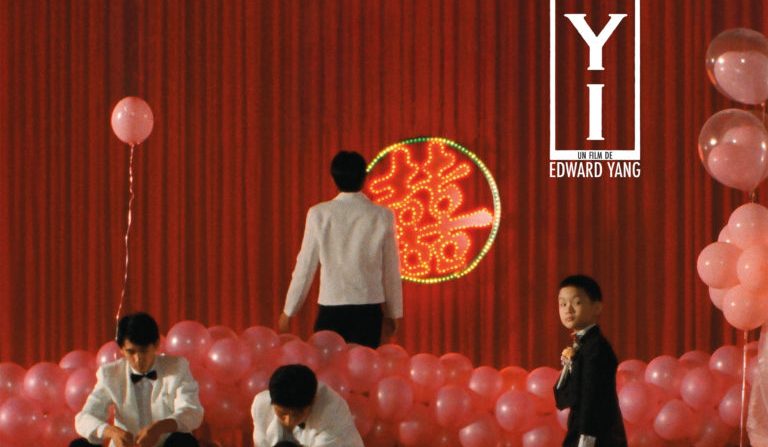

YI YI d’Edward Yang. Taïwan/Japon, 2000, 2h53. Sortie restaurée août 2025. Festival de Cannes 2000, prix de la mise en scène. Avec Wu Nien jen, Jonathan Chang, Kelly Lee.

Critique de Magali Van Reeth, SIGNIS France

20 ans après sa sélection au 53° Festival de Cannes, le dernier film du réalisateur taïwanais ressort en version restaurée et le ravissement est le même. Avec une mise en scène aussi intelligente que discrète et fluide, les personnages vont se perdre dans leur propre vie puis se retrouver, en mêlant dans un même plan le présent et le passé, les différentes générations. D’ailleurs, dans cette famille qui est au cœur du récit, presque tous ont des prénoms doubles, comme s’ils avaient deux existences. La mère dépressive est Min Min, la jeune fille adolescente Ting Ting et son petit frère Yang Yang.

Mais le personnage principal est peut être le père , NJ. Lui n’a que des initiales, sans doute pour montrer combien il a du mal à se nommer, à se montrer, à être lui-même. Ses collègues de travail et amis se moquent gentiment de son honnêteté et n’hésitent pas à lui demander d’être leur caution auprès des futurs partenaires.

Le film commence par un mariage où la caméra est loin de la famille et des mariés, comme si elle prenait son temps pour s’approcher, comme un invité un peu timide : les plans larges sont d’une beauté poignante et placent aussitôt le spectateur dans ce que le cinéma a de meilleur

NJ va retrouver son amour de jeunesse, sa femme réalise la vacuité de son quotidien en essayant de la raconter à sa mère dans le coma, leur fille découvre la culpabilité et le désir, et Yang Yang observe les adultes et prend la mesure de ceux qu’ils ne savent pas. Il y a encore un beau-frère endetté et partagé entre deux femmes, et un entrepreneur japonais mélomane et un peu magicien. Avec une pointe d’humour, les situations font avancer le récit, sans repère de temps. Chacun gère au jour le jour, comme il peut. Quand les personnages sont perdus, ils ne sont plus que le reflet d’eux-même, reflet qu’on aperçoit dans les grandes baies vitrées où se reflètent aussi les lumières de la ville.

Le mouvement est partout, à l’intérieur dans les déplacements de chacun de pièce en pièce, jusque dans la salle de bain où les personnages se débrouillent avec leur angoisse ; dehors avec les trains, les voitures, les vélos, les nuages en fuite. La caméra glisse, s’attarde sur une conversation intime, une dispute, s’éloigne avec le son laissant au spectateur la possibilité d’imaginer la suite.

Le film se clôt bien sûr par un enterrement et cette fois la caméra est au plus près des personnages. En plan serré, Yang Yang s’applique à lire le discours qu’il a péniblement écrit dans son cahier d’école, discours testament du réalisateur : »quand je serai grand, je veux dire aux gens ce qu’ils ne savent pas et leur montrer ce qu’ils ne peuvent pas voir ». Pour son dernier film avant sa mort, Edward Yang nous offre l’essence même de la vie.

Magali Van Reeth